Inserto collezionabile tratto dalla Rivista Fiamme d’Oro dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato n. 1/2025.

A cura dell’Ufficio Storico della Polizia di Stato:

Commissario Giulio Quintavalli, Ispettore Fabio Ruffini, Assistente capo coordinatore Luca Magro e dell’Ispettore (r.) Massimo Gay.

La caduta di Tunisi e, precedentemente, la perdita delle colonie in Africa Orientale, la pressante azione bellica Alleata sulla Penisola, che consentirà la presa di Pantelleria e lo sbarco in Sicilia, e successivamente i pesanti bombardamenti su Napoli e Roma, accelerano la crisi istituzionale in atto nel nostro Paese. Il fascismo, la leadership e la persona di Mussolini crollano sotto il mancato consenso. Nella notte tra il 24 e 25 luglio 1943, il Gran Consiglio del fascismo approva la mozione presentata da Dino Grandi, chiedendo al Presidente del Consiglio dei Ministri di rassegnare le dimissioni nelle mani del Re Vittorio Emanuele III. La drammaticità della guerra e le tensioni istituzionali hanno ridato centralità allo Statuto Albertino. Il Re, riassunto i pieni poteri, incarica il Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio di costituire un Governo che, nel garantire la corona, fosse subito impegnato nelle trattative con gli Alleati per un Armistizio, quanto più durevole, cecando di ammortizzare, nel contempo, le spinte insurrezionali di matrice comunista, le compagini del fascismo maggiormente compromesse e la prevedibilissima reazione militare delle forze germaniche sul territorio.

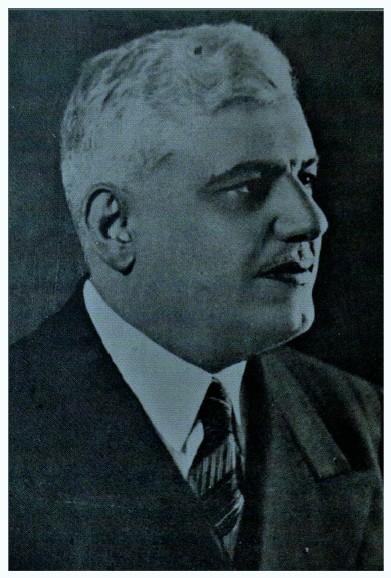

In questo contesto, appare subito particolarmente delicata la scelta delle alte personalità che, avrebbero dovuto ricoprire il ruolo del Ministero dell’Interno e Capo della Polizia. Carmine Senise viene indicato come Capo della Polizia, un “mestiere” che conosce bene in quanto è stato a lungo Vice Capo e, dopo la morte di Arturo Bocchini, aveva assunto la guida della Direzione della Pubblica Sicurezza dal novembre 1940 al 14 aprile 1943. Viene successivamente rimosso dalla carica per manifesti contrasti con il Ministro Buffarini Guidi e la politica germanica, e sostituito da Chierici, già Capo delle Milizie Forestali. Di fede monarchica, Senise sostiene ampie riforme già dal 20 luglio, supportando ottimamente il Prefetto Fornaciari, che assume per pochi giorni la guida del Ministero dell’Interno.

ORDINE DALL’ALTO: MUSSOLINI VA ARRESTATO!

e delle dimissioni di Mussolini

pubblicati dal Corriere della Sera.

Il Re Vittorio Emanuele III (al centro),

ultimo Re d’Italia e il Maresciallo

d’Italia Pietro Badoglio, designato

Capo del Governo dopo le dimissioni

di Mussolini

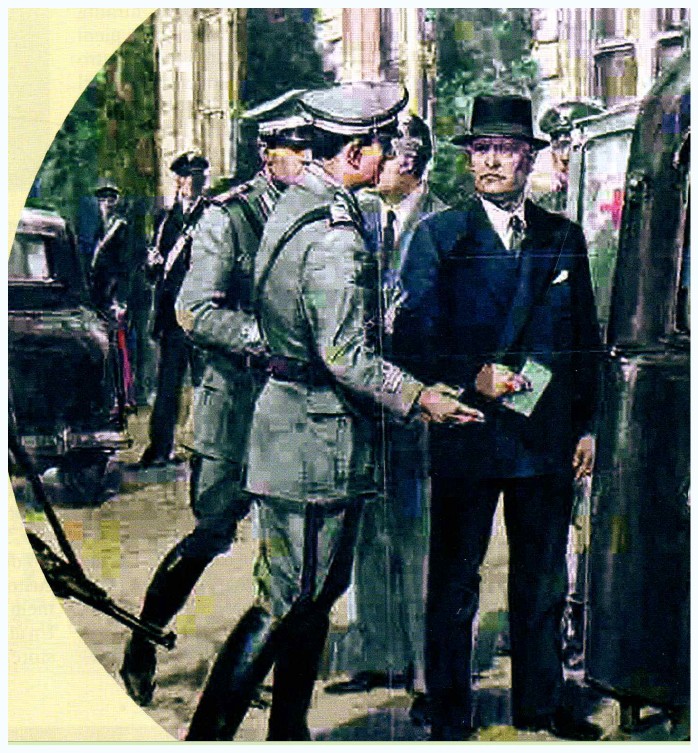

Senise, eseguendo gli ordini del Re, preferisce non effettuare l’arresto di Mussolini con Agenti di P.S., per evitare letture vendicative, ma dà ordine al Commissario Marzano, Direttore dell’Autocentro di P.S., di mettere a disposizione un’ambulanza con autista, tre uomini armati di scorta e torpedoni per il trasporto di circa cinquanta Carabinieri. In pratica, Senise è stato l’occulto regista nell’arresto di Mussolini. L’esecuzione dell’ordine di custodia avviene in Via Salaria, immediatamente fuori Villa Savoia. Un altro uomo molto legato a Senise è il Questore addetto alla Real Casa Enrico Morazzini. Considerato uomo di criteri democratici e di vivi sentimenti patriottici, dimostra tutta la sua abilità agevolando in ogni modo il T. Col. Frignani (vittima alle Fosse Ardeatine) e i Capitani Vigneri e Aversa dei Reali Carabinieri nell’esecuzione dell’ordine del Re di prendere in custodia e tutelare Mussolini ” dimissionario”, riuscendo anche con uno stratagemma ad allontanare il fedelissimo autista del Duce Ercole Boratto. Come detto, Senise ha per pochi giorni Bruno Fornaciari Ministro dell’Interno, a cui segue Umberto Ricci, con il quale ha rapporti di stima saldi e risalenti che ne favoriranno l’intesa e l’uniformità d’azione nella gestione dell’ordine pubblico, in particolare a Roma. Appena insediato, Senise fa strategicamente occupare le centrali telefoniche della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell’Interno, attraverso le quali passano tutte le comunicazioni di Stato, le centrali elettriche, gli uffici telegrafici e le stazioni dell’E.I.A.R., consapevole che la gestione delle comunicazioni sarebbe stata essenziale in questo critico frangente storico. Al fine di dare adeguate indicazioni nella gestione dell’ordine pubblico del Regno, travolto da conflittualità interna ed esterna, egli non lesina a prendere contatti diretti con Questori e Prefetti di tutta Italia stimolandoli a un confronto con la società civile improntato al massimo rigore, ma evitando qualsiasi tensione che potesse far degenerare gli animi. Nel contempo, dispose una serie di provvedimenti: sopravvivenza economica degli appartenenti alle Milizie incorporandoli in altri Corpi; rafforzamento delle Compagnie Mobili esistenti e aumento delle unità; attuazione dei piani di ordine pubblico da condividere con l’Autorità Militare in caso di problemi di sicurezza e difesa interna del Paese; ampliamento degli arruolamenti con l’istituzione del ruolo “ausiliario” e facendo confluire nella P.S. anche forze partigiane regolari; richiamo urgente del battaglione “Fiume” da Sussak a Roma. Su Senise grava anche la responsabilità della custodia del Duce. Mussolini, infatti, può avere una funzione politica attiva anche in regime di custodia. Se da una parte può essere oggetto di trattativa con gli Alleati, dall’altra può garantire la mitigazione delle spinte più violente revansciste, rese ancor più insidiose qualora sostenute dalla reazione militare tedesca, ancora capillarmente e massicciamente presente sul territorio.

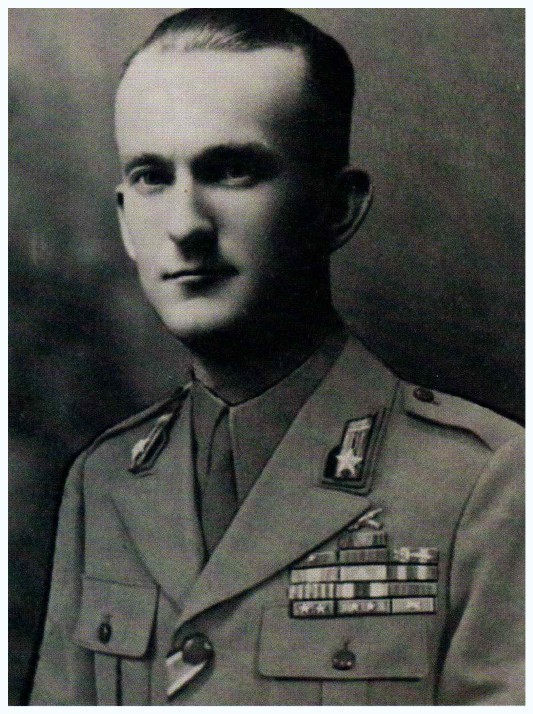

Lanza di Montezemolo, Capo

del Fronte Militare Clandestino

di Roma, trucidato alle Fosse

Ardeatine, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria

LIBERATE IL DUCE! L’OPERAZIONE QUERCIA

La possibile liberazione di Mussolini, attraverso un’operazione militare da parte tedesca, forse non era stata presa in considerazione, ma gli eventi chiamano, suo malgrado, l’Ispettore del Corpo Soleti, quale “negoziatore” durante l”‘Operazione Quercia” del 12 settembre del 1943. Il raid viene pianificato col fine di liberare il Mussolini dalla prigionia di Campo Imperatore, ed evitare, per quanto possibile, spargimento di sangue tra gli uomini della Polizia di vigilanza e la squadra d’incursori capitanata dal CoIonnello delle S.S. Otto Skorzeny. L’idea di utilizzare Soleti come mediatore viene a un sottufficiale tedesco consapevole che materiali, mezzi, uomini da impiegare e la natura impervia del luogo, pongono un punto interrogativo sull’esito dell ‘operazione. In effetti, Soleti, di fatto sequestrato, chiede agli uomini di vigilanza di non opporre resistenza e di consegnare Mussolini incolume alle forze naziste. Di questa operazione viene chiamato a rispondere Carmine Senise, al quale viene contestata I ‘accusa di non aver adottato tutte le misure di sicurezza possibili, agevolando di fatto l’operato dei tedeschi. Senise, tra il luglio e settembre 1943, rappresenta un’autorevole e condivisa figura di garanzia che ha reso possibile una transizione ordinata della Polizia nel periodo repubblicano. Egli si trova a gestire polarizzazioni politico-militari potenzialmente violente: l’antifascismo di tipo eversivo, infatti, mira a un rovesciamento del fascismo, ma vuole attrarre il Paese verso la sfera sovietica; l’azione di quel fascismo “istituzionale” che aveva sostenuto l ‘ordine del giorno Grandi, forte del convincimento di poter dare continuità al P.N.F. senza la guida di Mussolini e proseguire la guerra a fianco dei tedeschi; la più equilibrata posizione monarchica affidata alla sensibilità del Duca Pietro d’Acquarone, forse quella maggiormente condivisa dagli Alleati.

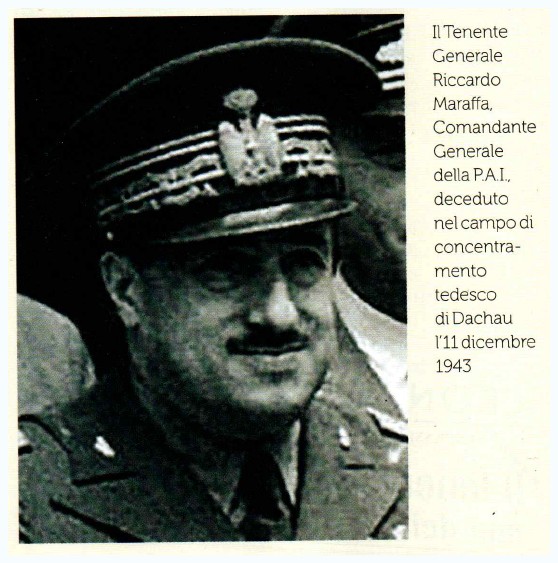

IL PROCLAMA BADOGLIO DELL’8 SETTEMBRE

Dopo l’Armistizio dell’8 settembre 1943, lo Statuto Albertino e la Corona stessa, in assenza di Vittorio Emanuele III lontano da Roma, sono garantiti dal Maresciallo d’Italia Generale Enrico Caviglia, il più anziano e alto in grado tra le gerarchie militari presenti, il quale incarica il Generale Giorgio Carlo Calvi di Bergolo, genero del Re, di concordare un immediato “cessate il fuoco” con il Feldmaresciallo Albert Kesserling, comandante delle forze tedesche in Italia. Come é noto, le trattative che si concludono alle ore 16,00 del 10 settembre del 1943, stabiliscono Roma “Città Aperta”, sotto il comando del Generale Calvi di Bergolo. In questo frangente di forte disorientamento delle forze di sicurezza stanziate nella Capitale, l’azione persuasiva di Senise si dimostra, ancora una volta, essenziale nel ricondurre sotto il suo comando circa 1.300 uomini della Milizia Volontaria asserragliati nel Comando Generale di Viale Romania. Così come non è da meno l’azione persuasiva posta in essere dal Colonnello Soleti che fece arrendere un gruppo di militi asserragliati nel Comando di Via Palermo, limitrofo alla sede del Ministero dell’Interno, che avevano sparato sulla folla manifestante. La Polizia mantiene un controllo su Roma fio al 23 settembre, giorno in cui le S.S. del Capitano Erich Priebke arrestano Senise e il Generale della Polizia Africa Italiana Riccardo Maraffa, Comandante delle Forze di Polizia della Città Aperta di Roma, internandoli nei lager. Dai campi di prigionia torna solo Senise, il Generale Maraffa muore di stenti nel campo di concentramento di Dachau.

ROMA CITTÀ APERTA E L’OCCUPAZIONE TEDESCA

Con lo status di “Città Aperta”, già dichiarato dal Governo Luogotenenziale, tra i Generali Calvi di Bergolo e Westphal si stabilisce la nomina di un comandante italiano affiancato da un comandante tedesco, la consegna delle armi e degli automezzi da parte delle truppe e il controllo dele centrali radio e telefoniche. Per il mantenimento dell’ordine pubblico devono essere messe a disposizione del Comandante di Roma una divisione di fanteria, senza armi pesanti, alcune autoblindo e Forze di Polizia del Corpo d’Armata costituite da Pubblica Sicurezza, P.A.I., Carabinieri e Guardia di Finanza. L’11 settembre 1943, il Generale Calvi di Bergolo viene nominato Comandante della Città Aperta di Roma; mentre l’incarico di Comandante delle Forze Polizia della Capitale è affidato al Comandante Generale della P.A.I. Riccardo Maraffa, quale ufficiale più alto in grado che, nell’accettare l’incarico, lo subordina alla condizione di dipendere dal Generale Calvi di Bergolo. Purtroppo, con il successo dell”‘Operazione Quercia” si rinsaldano, almeno formalmente, gli stretti rapporti personali e politici tra Hitler e Mussolini, con un nuovo posizionamento strategico e tattico sulla parte di Penisola controllata dai nazi-fascisti e l’avvio alla costituzione alla R.S.I. I patti vergati a Roma il 23 settembre vengono sconfessati con lo scioglimento del Comando di Roma Città Aperta. In suo luogo, viene istituito un Comando tedesco con a capo il Generale Von Stahel che, come detto, immediatamente esegue l’arresto del Capo della Polizia Senise, del Generale Calvi di Bergolo, Capo della Città di Roma e del Generale Maraffa, Comandante delle Forze di Polizia di Roma, unitamente ai suoi più stretti collaboratori, il Colonnello Cesare Sabatino Galli e il Capitano Giuseppe Clemente, tutti deportati in Germania. Maraffa é sostituito dal Maggiore Generale Felice Gazzola e il Comando delle Forze di Polizia affidato al Maggiore Generale Umberto Presti, entrambi alti ufficiali P.A.I. Al fine di non lasciare Roma totalmente indifesa e in balia delle forze armate naziste, il Generale Presti accetta l’incarico con non poche perplessità, chiamato più dal dovere di non negarsi alla Storia che dalla brama di potere. Come primo provvedimento aumenta gli organici P.A.I. in servizio di ordine pubblico, facendo ricorso all’arruolamento di ausiliari che vanno a rafforzare non solo numericamente la Colonna Cheren, e le forze territoriali già presenti. In questo modo, in attesa dell’avanzata Alleata, il Generale Presti ha a disposizione uno strumento militare piuttosto consistente per continuare a preservare la cittadinanza, da arbitri e possibili rappresaglie nazi-fasciste. La tattica dilatoria posta in atto da Presti risulta da subito chiara al Comando tedesco e alle autorità della R.S.I., che evitano, tuttavia, di avocare la gestione dell’ordine pubblico in quanto lo sforzo bellico sulla linea Gustav sarebbe divenuto oltremodo impegnativo, ed era parso opportuno non aprire altri fronti d’impiego interni. La collaborazione con la P.A.I. diviene, quindi, quanto mai necessaria e da parte tedesca andava preservata anche in ragione della decisione di disarmare, arrestare e deportare i Carabinieri dislocati nella Capitale, che non avevano dato alcun cenno di collaborazione. Ma l’attuazione dello sciagurato provvedimento, previsto per il 7 ottobre successivo, non trova la condivisione, né tantomeno la collaborazione, della P.A.I. Dei Carabinieri sul territorio romano, circa 7mila riuscirono a darsi alla macchia. Tuttavia, quella funesta ed estorta esecuzione di un ordine inumano, seppure operato in modo tardivo, negligente e condizionato da profondo disfattismo, peserà in seguito sulla decisione di sciogliere la P.A.I. Bisogna considerare inoltre che, proprio in quei giorni, il Generale Presti e i suoi uomini si trovano anche a gestire le conseguenze immediate dell’attentato del 23 marzo 1944 di Via Rasella. Gli uomini della P.A.I. sono i primi a garantire la sicurezza presidiando la zona, vigilando contro i saccheggi e reprimendo abusi di ogni genere, effettuando qualche arresto. Tali arresti si limitarono per lo più alla repressione di reati bagatellari: furto, violenza privata, speculazione del mercato nero; fermi e arresti in ragione di azione antifascista o sovversiva, risultano piuttosto rari. Mentre energica risulta l ‘azione di contenimento degli episodi più efferati posti in essere dalle cosiddette “polizie speciali”, che non poche difficoltà creano alle stesse autorità germaniche per le continue denunce da parte dei cittadini romani, che alla fine si concludono con I ‘arresto a Palazzo Braschi del Federale di Roma Gino Bardi (27 novembre 1943).Tuttavia, alla P.A.I. non è sempre possibile evitare l’esecuzione di disposizioni draconiane emesse dalle autorità tedesche e repubblicane, comprese quelle che coinvolgono il Corpo in rastrellamenti e nella partecipazione alla formazione di plotoni di esecuzione, cui è impossibile sottrarsi, anche per le altre Forze di Polizia della Capitale, senza incorrere nei rigori della legge marziale. Atti di insubordinazione espliciti al Comando germanico da parte della P.A.I. avrebbero potuto avere conseguenze terribili per la cittadinanza. Non rimaneva che l’esecuzione ritardata o addirittura l’ostruzionismo degli ordini più odiosi che, con il passare dei mesi, diviene la prassi. Se da una parte si prende parte ai rastrellamenti, dall’altra si anticipano ai destinatari le operazioni di polizia, di fatto, favorendone la fuga. Così come ai posti di blocco si cerca di assecondare l’azione partigiana evitando ispezioni approfondite, mentre nelle perquisizioni si tralascia di individuare armi e documenti compromettenti. Le parole di un testimone del tempo, Candiano Falaschi, comparse in un suo articolo ospitato dal numero speciale su Capitolium, anno XXXIX , n. 6 di giugno 1964, dal titolo “L’azione della Polizia contro la Città esplosiva”, dedicato a Roma Città Aperta, accennano al contributo della P.A.I. alla lotta antifascista, facendo riferimento alla condotta di due coraggiosi ufficiali: “Quando, in seguito a delazione, il professor Pilo Albertelli, responsabile militare del Partito d’Azione, viene arrestato, ha indosso l’elenco di 24 giovani che avrebbero dovuto arruolarsi nella P.A.I. per svolgere mansioni loro assegnate dal movimento clandestino. Durante il servizio di pattugliamento notturno i militi della P.A.I. cercano spesso di facilitare le azioni dei patrioti, facendo finta di non vedere oppure cedendo le armi alla prima intimazione, senza neppure abbozzare una reazione. Mol te delle organizzazioni clandestine vengono armate grazie a questa resistenza passiva”.

LA R.S.I. E LA RESISTENZA PARTIGIANA, “L’UN CONTRO L’ALTRO ARMATI”

Quella che si consuma a Roma, tra I ‘8 settembre 1943 e il 4 giugno 1944, è una guerra civile in cui si misurarono eroismi e generosità di molti, ma anche l’opportunismo e la viltà di altri. Il teatro romano diviene una sorta di zona grigia nella quale non è semplice distinguere tra ambigui delatori, patrioti, fiancheggiatori, appartenenti ai servizi segreti americani, inglesi, italiani e tedeschi, pronti a usare chiunque per carpire informazioni o propalare disinformazione. Spie, doppiogiochisti, gente in cerca di facili arricchimenti sono minacciati o blanditi ora dalle Bande di polizia speciali capitanate da Koch, Bernasconi, Bardi, Pollastrini, ora dall’azione di sabotaggio di “Bandiera Rossa” e delle “Brigate Matteotti”. Fidarsi di qualcuno, dimostra nella migliore delle ipotesi ingenuità, in quel periodo di fame e borsa nera qualche prezzolato lo si trova ovunque, nei Comandi tedeschi di Roma, nel P.N.F. e persino in Vaticano.

per l’invio di informazioni di carattere strategico-militare

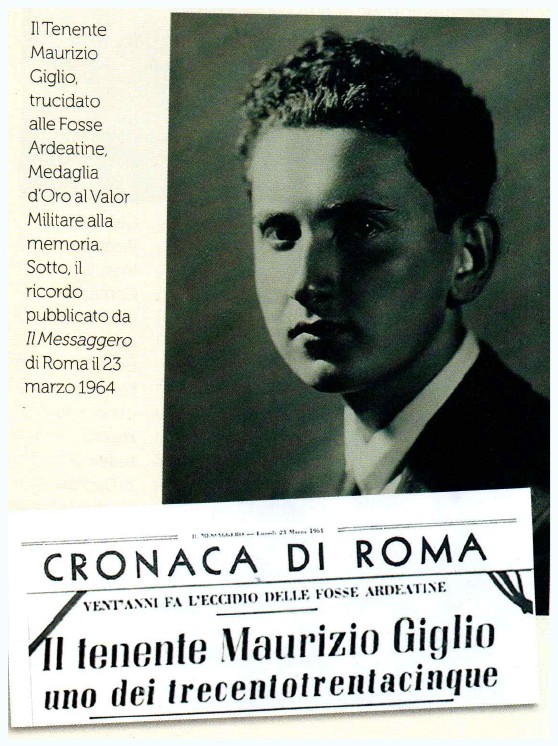

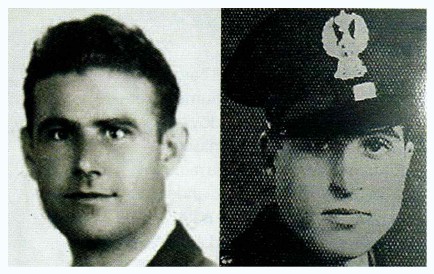

Non pochi appartenenti alla Pubblica Sicurezza, rimasti fedeli allo Statuto Albertino, e fu il caso di molti poliziotti e funzionari di P.S., aderiscono alle formazioni partigiane e del Fronte Militare Clandestino della Resistenza del Colonnello Montezemolo. Non sorprende, quindi, se a capo del Servizio Pubblica Sicurezza della formazione “Bandiera Rossa” c’è il Commissario di P.S. Enrico Gatti o che altri suoi colleghi forniscono assistenza, informazioni e complicità varie all”‘Organizzazione Commissariati”, costituita dal Capitano Battisti nell’ambito del Fronte Militare Clandestino della Resistenza. Esempio di sacrificio estremo ne sono stati, il Tenente Ausiliario di P.S. Maurizio Giglio e il Vice Brigadiere di P.S. Pietro Ermelindo Lungaro, in forza alla Caserma dei Servizi Tecnici di ” Sant’Eusebio” di Via Mamiani, attivi nella formazione del Partito d’Azione, capeggiata dal Maggiore dell’Aeronautica Umberto Grani, Medaglie d’Oro al Valor Militare alla memoria, trucidati alle Fosse Ardeatine. E ancora, i cosiddetti “Martiri della vigilia” fucilati a Forte Bravetta a poche ore dalla liberazione di Roma, come la Guardia P.A.I. Emilio Scaglia, Medaglia d’Argento al Valor Militare alla memoria, che aderisce alla formazione partigiana al comando del Colonnello Salinari e denominata “Banda Napoli”, oppure la Guardia di P.S. Giovanni Lupis, Medaglia d’Argento al Valor Militare alla memoria, che non lesina ogni energia a fianco del Commissario di P.S. Angelo De Fiore, Dirigente dell’Ufficio Stranieri della Questura di Roma diretta dal mefitico Questore Caruso, nell’opera di salvataggio di numerosi cittadini ebrei. Ma nel periodo preso in esame, dall’ordine del giorno Grandi alla liberazione di Roma, un ulteriore contributo centrale come unità combattente va tributato alla P.A.I. La prima a muoversi su Roma da Tivoli è la Colonna “Cheren” messa a disposizione, insieme agli altri Reparti del Regio Esercito e dei CC.RR., del Comando di Forza d’Armata per disimpegnare i servizi di ordine pubblico, sorveglianza e difesa degli obiettivi strategici, fabbriche, snodi ferroviari e viari e, ovviamente, siti istituzionali, dal Quirinale a Villa Savoia. Con la dichiarazione dell’Armistizio, tra i primi caduti in combattimento contro la II Divisione paracadutisti tedesca, vi sono proprio gli uomini della P.A.I., in uno scontro a fuoco al posto di blocco n. 5 sulla Via Ostiense. Le vittime sono il Sottotenente Aldo De Palma e le Guardie P.A.I. Amerigo Sterpetti, finito a pugnalate, Antonio Mollica, Antonio Zanuzzi e Umberto Dionisi, a cui sono state tributate cinque Medaglie d’Argento al Valor Militare. In seguito, gli uomini della P.A.I. si distinguono a fianco del Regio Esercito nelle azioni di resistenza al Ponte della Magliana, a Porta San Paolo e alla Piramide di Caio Cestio, con il vivo supporto della cittadinanza che prende parte ai combattimenti. Altrettanto fondamentale è il sostegno dato al Battaglione “Piave” dai Btg. della P.A.I. “Bottego” e “Ruspoli”, durante la battaglia consumatasi il 10 settembre a Monterotondo contro paracadutisti tedeschi, a difesa dello Stato Maggiore Operativo denominato Centro Marte. Il bilancio finale dei tre giorni di combattimento è stato perla P.A.I. di 8 caduti e 16 feriti. Come detto, l’azione di Senise diretta a integrare le Forze di polizia, compresa la P.A.I., con arruolamenti straordinari di ausiliari romani, ha come effetto tra chi veste l’uniforme e la cittadinanza di stringere ulteriormente una relazione che ancor prima che ideologica, si dimostra amicale, se non di consanguineità. Attraverso l’utilizzo massimo degli ausiliari si “romanizzano” le nuove Compagnie, riuscendo in questo modo anche a dare asilo ai renitenti ai bandi di arruolamento della R.S.I., ai militari antifascisti e a tutti coloro che a diverso titolo sono in promiscuità con le formazioni partigiane, offrendo un significativo apporto alla “lotta di liberazione” romana, come ulteriormente dimostrato dai rapporti tra il Generale Presti, ufficiali P.A.I. e il Presidente del C.L.N. Ivanoe Bonomi e altre formazioni partigiane romane. Di questo animo fedele allo Statuto, altissimi esempi ne sono il contributo offerto dal Tenente Vito Maiorca, trait de union tra il Colonnello Nicola Toscano, Comandante della “Cheren”, e la Resistenza. A loro si deve la riuscita della rocambolesca evasione del 24 gennaio 1944 dal carcere di Regina Coeli, che vede come protagonisti diversi capi dell’antifascismo tra i quali Pertini e Saragat, futuri Presidenti della Repubblica. Con l’approssimarsi dell’avanzata alleata, l’azione di sostegno della P.A.I. verso la Resistenza si fa sempre più esplicita e si manifesta con la fornitura di viveri, medicinali, informazioni, documenti. Ma gli uomini della P.A.I. mettono in atto anche un’attività resistenziale più ampia e diffusa nei confronti delle autorità della R.S.I., ad esempio: opponendosi agli ordini di trasferimento al Nord; adottando solo tardivamente la mostreggiatura della G.N.R.; rinviando solo al marzo del 1944 il giuramento di fedeltà e in molti casi con riserva mentale giustificata. Nonostante tutto, all’arrivo degli Alleati, i sospetti e le perplessità nei confronti delle Guardie P.A.I. non sono subito fugati, anzi, la posizione dei Reparti formalmente adesa alle disposizioni nazi-fasciste li espone ad attacchi e aggressioni politiche di parte e da parte Alleata.

IL RETAGGIO DELLA P.A.I.

Le pregiudiziali sul Corpo non vennero mai sopite e il 5 giugno del 1944, per l’ultima volta, il Comando Presidio Militare di Roma, gli conferma l’incarico di Forza Armata per il mantenimento dell’ordine pubblico, ma dopo pochi giorni, per volontà del Colonnello Charles Poletti, Capo

dell’Amministrazione militare Alleata, la P.A.I. cessa la sua attività di Corpo di Polizia. Con successivo Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 43 del 1945, dopo il vaglio di una commissione di epurazione ad hoc, uomini, mezzi e caserme passano nel neo costituito Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, rimasto in vita fino al 1981. L’eredità lasciata dalla P.A.I. al Corpo delle Guardie di P.S. nel dopoguerra è statonotevole. L’immissione degli Ufficiali nei ruoli nella P.S., per tutti gli anni ’60 del secolo scorso, contribuisce notevolmente a rinsaldare lo spirito di Corpo, l’inquadramento e la disciplina. Ne beneficiano, in particolare, il Reparto Celere, con I ‘adozione delle cordelline azzurre, in ossequio alla P.A.I. con le quali si tributano onori a quelle uniformi pensate per l’Impero, ma non solo: tutta la compagine logistica relativa all’armamento, alla motorizzazione, all’organizzazione della Polizia Stradale e del Servizio Aereo, sono in buona parte debitori dell’organizzazione di quel Corpo formatosi alla Scuola di Tivoli, sotto la guida del fondatore, il Generale Maraffa. Anche l’Istituzione dell ‘Accademia del Corpo delle Guardie di P. S. è ispirata da un ex Generale P.A.I., Umberto Mantineo, al quale non è mancato il sostegno dal Capo della Polizia Angelo Vicari.